6月4日在南京未來網絡谷舉行的 “2014中國未來網絡產業高峰論壇”中,來自加州大學伯克利的Scott Shenker教授無疑是最引人注目的。Scott Shenker是美國工程院院士,SDN運動的主要開創者之一。他是2008年 OpenFlow奠基性論文的作者之一,也是ONF(開放網絡基金會)的聯合創始人,2007年還與Martin Casado和Nick McKeown共同創建了對SDN發展有重要意義的創業公司 Nicira(2012年被VMware以12.6億美元收購)。他還是伯克利AMPLabs的成員,近年來在大數據領域貢獻頗多,Spark的創業公司Databricks他是創始人之一。另外值得特別提出的是,他是計算機界 論文被引用最多的學者。他的學生――Google新一代數據中心網絡拓撲的技術負責人劉俊達(Junda Liu)這樣評價他:“重新定義了我的世界觀里人的概念,通俗地說就是‘神一樣的存在’”。

我(包括其他學生)從沒有見過他吃午飯,而他可以早上7點來晚上6點走,中間上課、輔導、討論、開會,沒有空閑。――劉俊達

由于這位大神級的人物難得來一次中國,一天的會議中,Scott的日程被安排的很緊,除了一場主題演講外,Scott還接受了多家媒體的采訪。下午在接受CSDN采訪時,Scott依然神采奕奕,他語速很快,思路清晰,對于自己感興趣的問題充滿了激情。

美國國家工程院院士、ONF聯合創始人 Scott Shenker

在計算機科學界有著這么多光環,然而Scott并不是計算機科班出身,他說自己從來沒上過計算機科學的課程,甚至不會寫程序。1983年Scott在芝加哥大學拿到了 理論物理學博士學位,之后的14年,Scott在Xerox公司工作,在這期間,Scott的研究方向轉向了網絡。他說:“ 之所以愛上網絡,是因為我在學物理的時候就喜歡研究復雜系統的行為,計算機網絡吸引我的地方在于可以看到這些機器的群體行為,我對每個計算機上發生的事情并不關心。 ”在那里工作的時候,Scott每隔三個月都會去Alan Demers的辦公室,他們會一起研究很多有趣的話題,比如“ garbage collection”。Java的垃圾回收機制就借鑒了兩人合寫的論文《Mostly parallel garbage collection》。

“怎樣選擇你的研究方向?大部分人都會說根據學術深度或潛在的商業價值等,而我是首先選擇一起工作的人,接下來才選擇的研究方向”

Scott認為Alan Demers是他在Xerox遇到的最聰明的人,他喜歡跟這樣的人一起工作,這也是他選擇研究方向時要考慮的重要因素,比如Martin Casado和Ion Stoica都是很了不起的人。

在外人看來,Scott有著超強的洞察力和對未來的判斷力,最有力的證據就是他是“計算機科學界被引用次數最多的論文作者”,因為只有開創了大家都跟著的新方向,才能有高引用。然而,Scott認為自己選擇研究方向的的標準就是興趣:“每當談論起這個問題時,我是否充滿活力,我是否會因為這項工作而由衷的感恩。”Scott說自己很幸運,進入網絡領域比較早,可以追隨自己的興趣,也沒有出版論文的壓力。但是現在這個領域的學者將更多的精力放在了出版論文,而不是做一些有趣的事上。

“你可以說是SDN之父了”

“我最多是SDN的Uncle,Martin才是SDN的Father”Scott幽默地回答。

2007年左右,對于Scott來說,最有趣的事莫過于Martin Casado(從其學術主頁的照片就上可以看出,Martin是一個很有趣的人)的瘋狂想法:如何協調全球網絡的流量,改變整個互聯網的架構?Scott當時認為沒有人會為這種想法買賬的,因為大家更關心企業級的網絡如何控制。所以他們第一篇論文《Ethane: Taking control of the enterprise》的內容是將Martin的想法在企業網絡中實現,在這篇論文中網絡被分為一個構建其的物理層,和一個負責控制的專有的應用層。后來,他們們意識到在控制層面上應該提供一個更為通用的接口,從而在其上可以構建任何功能,這才是軟件定義網絡的誕生。

接下來,就是震驚網絡界的大作OpenFlow的問世,Scott認為OpenFlow為SDN提供了標準,各大廠家都可以在這個標準的基礎上去玩。所以,在2011年Nick McKeown和Scott成立了非營利性組織ONF,致力于軟件定義網絡及OpenFlow技術的標準化以及商業化。

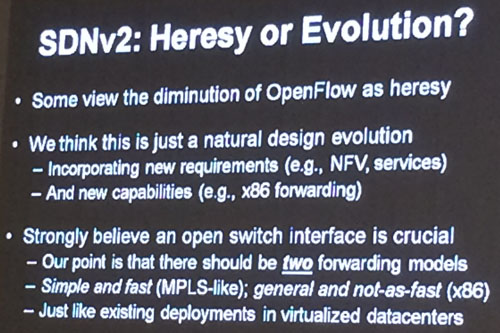

相對應的,2013年思科和IBM聯合眾多廠商成立了OpenDaylight組織。他們認為OpenFlow并不能實現所有的SDN理念,而OpenDaylight的廠商可以提供這些擴展的功能。在采訪中,Scott承認了這一點,他認為目前SDN僅僅是簡單的包轉發,OpenFlow的設計就是為了實現這個功能。但他也認為對于SDN來說,更重要的是實現硬件的“自由”,這無疑是對OpenDaylight叵測居心的有力反駁。目前Scott正在致力擴展SDN的概念和實現硬件“自由”的研究,他提出了SDNv2的概念,并在大會的演講“The Dawn of Nimble Networking……”中進行了詳細闡述。

首先SDNv2相比SDN發生了三個主要變化:

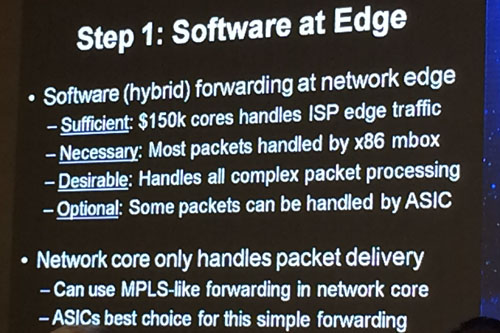

第一,分離網絡邊界和網絡核心,讓網絡核心專注于報文發送,而訪問控制和隔離功能則由網絡邊界來完成。顯然,網絡核心必須負責報文發送,包括組播和服務質量(QoS),而其它工作由網絡邊界來完成。并且所有邊界交換機都應該是軟件交換機。

第二,合并Middlebox。操作者為數據包制定通道,將流量類型映射成必要的步驟,例如將L2、L3網絡以及緩存利用起來。SDN平臺在網絡邊緣調用middlebox。

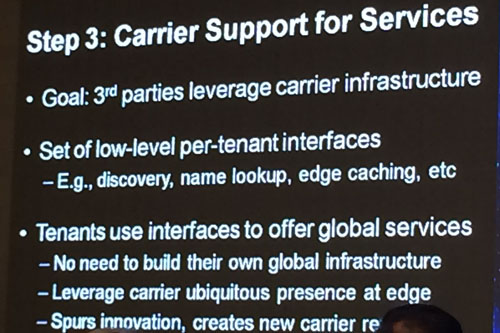

第三,SDN服務虛擬化,運營商提供第三方服務。我在和美國、歐洲的運營商交流時了解到,他們正在面臨靜態構架,以及成本不斷提升的問題。他們需要一些新的收入的來源,提供第三方服務可以做到。

現在的SDN是我們五年之前提出的,并不是一個最終的概念,這當時事實上是我們的猜想,并不是一個最終的產品,最初NOX+OpenFlow的概念實際上將SDN狹隘化了。同時,SDNv2也不是最終的產品,只是比SDN更加完善和靈活,而且容易部署,互聯網架構也變得更加靈活。

Academics get paid for being clever, not for being right." -- Donald Norman.

這次的中國之旅,最令Scott印象深刻的是中國學術和產業結合的緊密程度。他認為這好壞參半:首先,學術研究會被商業所束縛,技術研究人員不再醉心于天馬行空的設想,當下看來或許是最能產生價值的選擇,但長遠來看,未來的創新也被阻塞了。Scott還認為中國有一個很大的缺陷就是做網絡架構的時間不長。就像Donald Norman的名言“出版論文是為了顯示自己的聰明,并不關心其實現”。架構則更看重正確性,而不是聰明。美國早期有很多從事網絡架構研究的人,尤其是David Clark,他是單純從學術角度考慮網絡架構的鼻祖,這項工作比單純優化網絡要復雜很多。設計是上層更高級的工作,但是在中國在這方面的積累不夠。

但是不同的形式有不同的優勢,學術的研究會很容易在實際中應用,Scott說自己研究了很多中國的網絡,相當地精致和先進,而且有很大的用戶群體,這一點和美國相比有很大的不同。中國有豐富的產業資源,投資巨大,也可以做到大規模的真實部署。

不知道這里面是否也包含著Scott對Martin的遺憾,因為2012年Nicira被收購后,兩人也沒有了學術上的合作。(從http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/Faculty/shenker.html上可以看出)

Scott認為在未來的5年中,大數據和SDN都是值得研究的熱點,可以在兩者中進行選擇。但是,Scott還是認為選擇真正的興趣所在才是最重要的。

相關資料下載:

Martin Casado:Elephants and Mice

Scott Shenker:The Future of Networking and the Past of Protocols

大神去年在斯坦福大學授課的視頻(請自備云梯)